京都写真集 マガジン25号 26号 27号 28号 29号

東山区北部 大谷本廟 六波羅蜜寺 法観寺 六道珍皇寺 清水寺

双林寺 長楽寺 白川 法勝寺跡

東山区南部 泉涌寺 今熊野神社

風あらみこずゑの花のながれきて庭に波立つしら川の里 27ページ

白河の梢をみてぞなぐさむる吉野の山にかよふ心を 30ぺージ

白河の春の梢のうぐひすは花の言葉を聞くここちする 31ページ

波もなく風ををさめし白川の君のをりもや花は散りけむ 36ページ

1 世にあらじと思ひける頃、東山にて、人々霞によせて

思をのべけるに 19ページ

そらになる心は春の霞にてよにあらじとも思ひたつかな

2 いにしへごろ、東山にあみだ房と申しける上人の庵室にまかりて

見けるに、あはれとおぼえてよみける 165ページ

柴の庵ときくはいやしき名なれども世に好もしきすまひなりけり

3 東山にて人々年の暮れに思ひをのべけるに 104ページ

年暮れしそのいとなみは忘られてあらぬさまなるいそぎをぞする

4 上西門院の女房、法勝寺の花見られけるに、雨のふりて暮れ

にければ、歸られにけり。又の日、兵衛の局のもとへ、花の御幸

おもひ出させ給ふらむとおぼえて、かくなむ申さまほしかりし、

とて遣しける 27ページ

見る人に花も昔を思ひ出でて戀しかるべし雨にしをるる

5 白河の花、庭面白かりけるを見て 27ページ

あだにちる梢の花をながむれば庭には消えぬ雪ぞつもれる

6 世をのがれて東山に侍る頃、白川の花ざかりに人さそひければ、

まかり歸りけるに、昔おもひ出でて 28ページ

ちるを見て歸る心や櫻花むかしにかはるしるしなるらむ

7 八條院の宮と申しけるをり、白川殿にて蟲あはせられけるに、

かはりて、蟲入れてとり出だしける物に、水に月のうつりたる

よしをつくりて、その心をよみける 170ページ

祇園白川

山家集には白川の歌・詞書がいくつか出てきます。でもこのあたりと

解釈するには無理があります。岡崎に六勝寺があり、白川御所は

その近くでした。ですから、山家集にある白川は現在の岡崎あたりと

みるのが自然です。

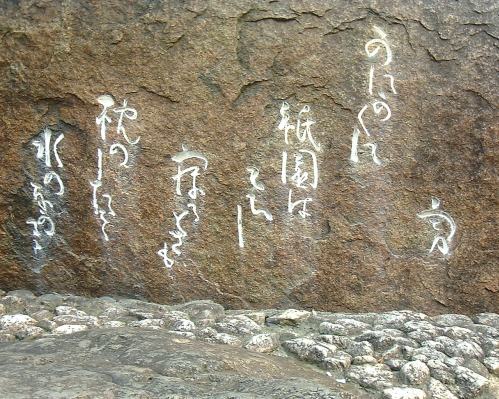

「かにかくに祗園はこひし寝るときも枕の下を水のながるる」 吉井勇

11月8日に「かにかくに祭」があり、舞妓さんたちでにぎわいます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

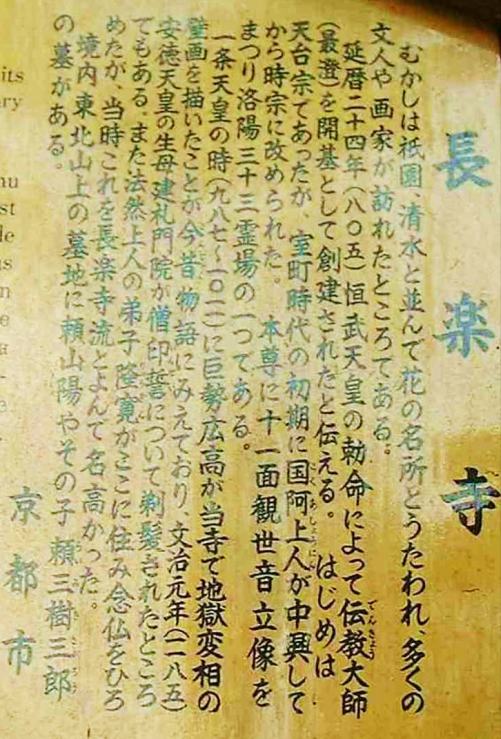

長楽寺

長楽寺にて、夜紅葉を思ふといふことを人々よみけるに 90ページ

よもすがらをしげなく吹く嵐かなわざと時雨の染むる紅葉を

長楽寺の創建は桓武天皇の勅願により、最澄が造営したとも言われますが、

諸説があるようです。もともとは広いお寺だったようですが、すぐ東隣の東大谷墓苑

を作るときに寺域を削られたそうです。

建礼門院平徳子は平家滅亡後に、この寺で落飾しました。

紅葉の名所で、山家集にも90Pに「長楽寺にて、夜紅葉を思ふ・・・」

と記されています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

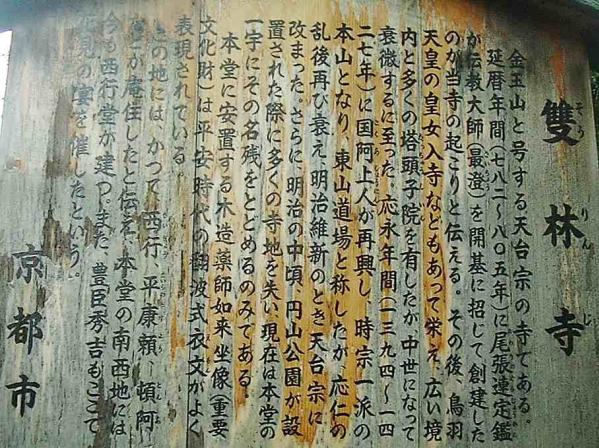

双林寺

1 雙林寺にて、松河に近しといふことを人々のよみけるに 260ページ

衣川みぎはによりてたつ波はきしの松が根あらふなりけり

2 野の邊りの枯れたる草といふことを、双林寺にてよみけるに 93ページ

さまざまに花咲きたりと見し野邊の同じ色にも霜がれにけり

西行の時代の双林寺は広大な寺域を誇っていました。今の円山公園から

高台寺あたりまでありました。高台寺の創建で寺域を削られ、かつ明治になって、

円山公園を作るためにも削られてしまって、今は小さなお寺で、西行当時を

しのぶよすがとてありません。

下の本堂以外に堂宇はありません。この堂の左側に「頓阿」と彫られた

小さい墓石があります。二基並んでいて、もう一つは西行のもののはず

ですが、風化して、判読できません。

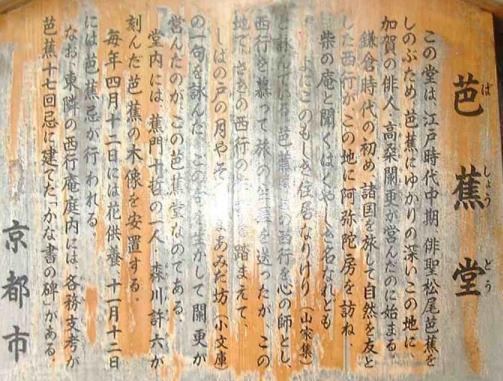

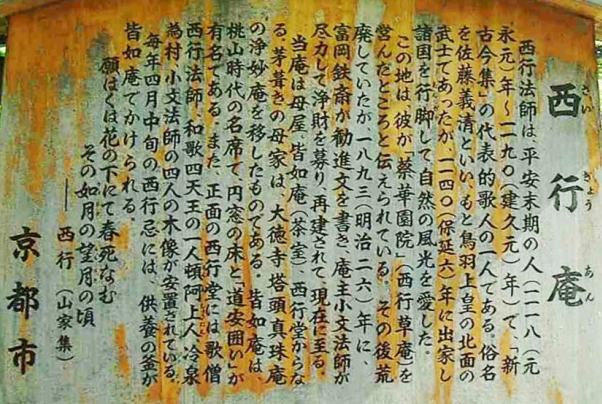

西行庵、芭蕉庵も当時は双林寺の敷地内にありました。今は飛地のようです。

西行物語では、西行は河内の弘川寺からここに戻って入寂したとあります。

次のページ このページの先頭